すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いになる理由について

「学校に行けていないけれど、学習の遅れをどうにかしたい」「自宅での学びが“出席扱い”として認められたら…」と願う保護者の方は少なくありません。

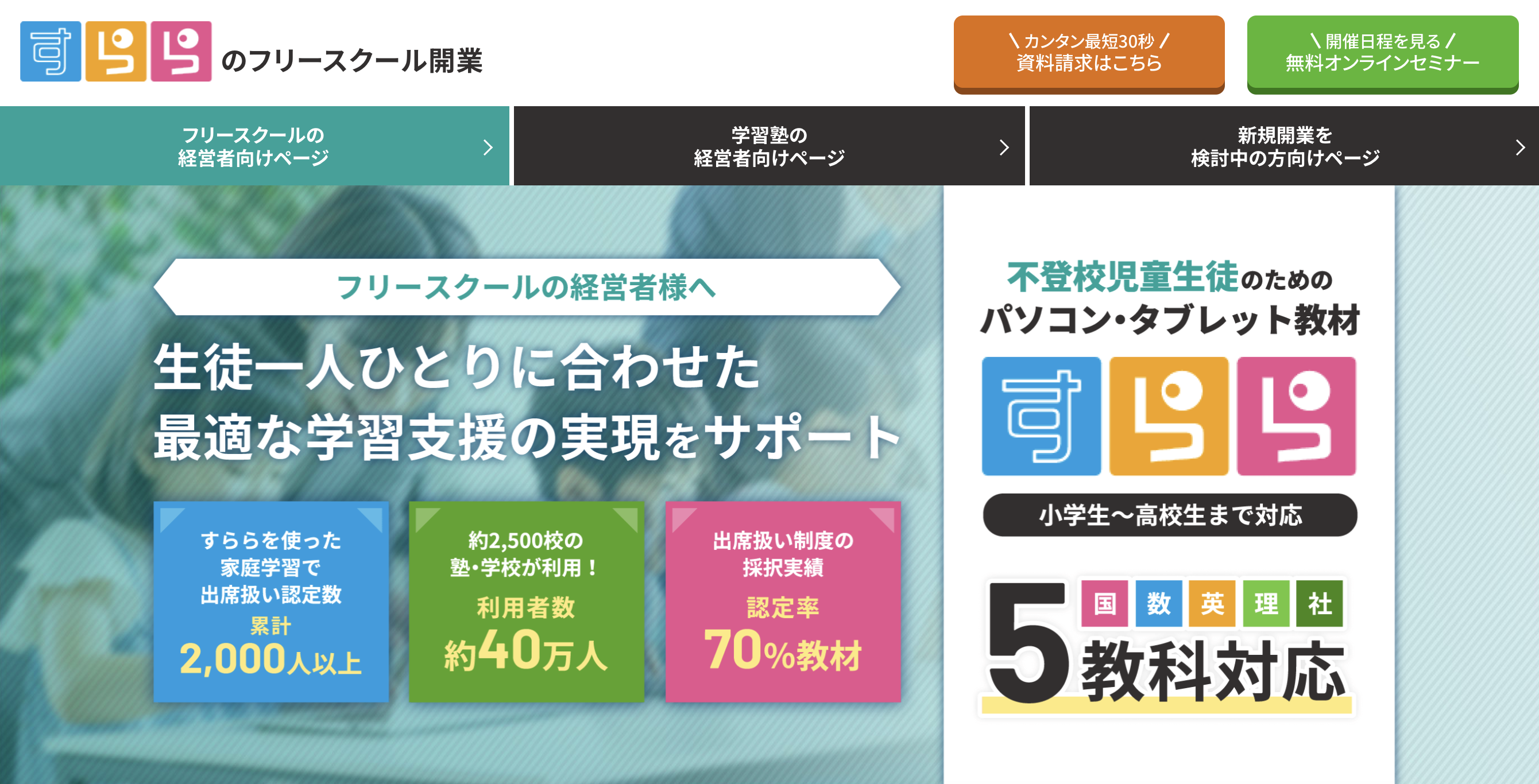

実は、すららを活用した自宅学習を“出席扱い”と認めている学校は全国的に増えてきており、実際に内申点に反映されたり、出席日数にカウントされたりするケースもあります。

文部科学省のガイドラインに沿い、「ICTを活用した学習支援」「第三者による記録管理」「個別の学習設計」がきちんとできていることが出席扱いの条件になっています。

すららは、こうした要件を満たす設計と支援体制を備えているため、不登校中のお子さんにとって“安心して学べる居場所”になりやすい教材なのです。

ここでは、なぜすららが出席扱いになりやすいのか、その理由をわかりやすくご紹介していきますね。

理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている

すららは、ただ学ぶだけの教材ではなく、「どれだけ学習したか」「どんな内容を取り組んだか」という記録が自動で残る仕組みになっています。

保護者が手書きで記録をつける必要もなく、管理画面からいつでも学習履歴を確認・出力できるため、担任の先生や学校への提出もスムーズです。

この「客観的な学習データ」があることで、学校側も出席扱いとして判断しやすくなります。

学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる

すららには、学習した日・時間・単元・正答率などが自動的に記録される仕組みがあり、これをPDFなどで出力することができます。

そのまま学校に提出することで「家庭でしっかり学習している証拠」として扱われ、出席扱いにつながるケースが多いです。

先生側も確認がしやすく、やりとりの負担が少ない点も評価されています。

保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい

家庭学習では、保護者が「ちゃんとやってるか」を証明するのが難しい場面も多いですよね。

でもすららなら、自動的に学習の記録が蓄積されていくので、保護者が都度報告する必要がありません。

学習の質・量・継続性がすぐに見える化されるため、学校側も「安心して見守れる」と感じやすくなるのです。

理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある

出席扱いの認定には、「継続的な学習の取り組み」が求められることがあります。

すららでは、学習コーチが個別の計画を立ててくれるため、「一貫した学習姿勢」や「計画的な学びの継続」を証明しやすくなります。

一人で学ぶだけでなく、第三者が関与していることも学校に安心感を与える大きな要因です。

すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる

コーチは、子どもの特性や状況に応じて、学習スケジュールを一緒に考えてくれます。

また、進捗に合わせた声かけやアドバイスもあるため、ただ教材を使っているだけでなく、「第三者の継続的な支援がある学習」として認識されやすいです。

こうしたサポート体制が、出席扱いに必要な「計画性」「継続性」の根拠として評価されやすいのです。

すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる

すららには、子ども一人ひとりに合わせた学習スケジュールを作成してくれる「専任のコーチ」がいます。

子どもの特性や得意・苦手に応じた計画を立ててくれるだけでなく、定期的に進捗をチェックしながらフォローしてくれるので、学びが途切れにくいのが特長です。

学習の継続性が出席扱いの条件のひとつとされるなかで、このコーチの存在は学校への説明においても安心材料になります。

すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる

すららは「無学年式」の教材なので、学年にとらわれず、わからないところまで戻ってやり直すことも、得意な単元をどんどん先取りすることも自由にできます。

不登校の期間が長引いてしまった子でも、自分のペースで段階的に学習を進められるので、「学校に追いつかなきゃ」という焦りを感じずにすむのが大きなメリットです。

この柔軟性も、学校側から「学習の継続ができている」と見なされるポイントになります。

理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる

すららは、家庭と学校、そして教材側(すらら)とが連携しやすい体制を整えているのも特徴です。

保護者と学校だけで対応するのではなく、すららのサポートチームが間に入り、必要書類の準備方法やレポートの提出までフォローしてくれます。

こうした「三者の連携」があることで、学校側も受け入れやすくなり、出席扱いとして認めてもらえる可能性が高まります。

すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる

出席扱いを申請する際には、学校に提出する書類が必要になりますが、すららではその手続き方法について丁寧に案内してくれます。

「何を、いつ、どのように提出すればいいか」がわからないと不安になりますが、すららのサポートがあることで、保護者が一人で悩む必要はありません。

行政手続きに慣れていない方でも安心して進められます。

すららは、専任コーチが学習レポート(フォーマットの用意)の提出フォローしてくれる

出席扱いに必要な「学習記録レポート」は、すららの学習システム上で自動的に作成・出力できます。

さらに、専任のコーチが必要に応じてフォーマットの用意や提出タイミングのアドバイスもしてくれるので、「記録をどうやって見せればいいの?」と悩むことがありません。

コーチの伴走があることで、学校とのやり取りもスムーズに進みやすくなります。

すららは、担任・校長と連絡をとりやすくするためのサポートをしてくれる

学校側と直接やりとりするのが難しいとき、すららのサポートが間に入ってくれることがあります。

「どんな資料を渡せばいいか」「何を伝えれば出席扱いの判断につながるか」など、事前に整理してくれるため、担任や校長先生ともスムーズに連携できるようになります。

保護者だけで抱え込まなくていいという安心感が大きいです。

理由4・文部科学省が認めた「不登校対応教材」としての実績

すららは、文部科学大臣賞を受賞した実績もあり、不登校児童・生徒の学習支援に力を入れてきた教材として知られています。

実際に全国の教育委員会や公立学校でも導入例があり、制度的にも安心して利用できる位置づけになっています。

教育現場からの信頼があることで、学校に出席扱いを相談する際もスムーズに話が通りやすくなります。

すららは、全国の教育委員会・学校との連携実績がある

すららはすでに多くの自治体や学校で正式に採用されており、「不登校対策」「学びの保障」の場面で活用されてきました。

この実績があるからこそ、学校側も「聞いたことがある」「他でも使われている」と安心感を持ちやすいのです。

前例があるというのは、出席扱い申請においても大きな強みになります。

すららは、公式に「不登校支援教材」として利用されている

文部科学省が推進する「ICT教材を活用した不登校支援」の方針の中でも、すららは代表的な教材として取り上げられることがあります。

公式に「不登校対応教材」として活用されているという信頼性は、学校側の判断にも良い影響を与えます。

公的な場で使われているというだけで、安心感が違います。

理由5・学習環境が「学校に準ずる」と認められやすい

出席扱いとなるためには、「学校に準ずる教育環境であること」が条件になります。

すららは、学校の学習指導要領に沿った内容で構成されており、学習記録・評価・サポート体制がすべて整っているため、その条件を満たしやすい教材です。

家庭での学びでも、しっかりと教育の質が保たれていることを証明しやすくなっています。

すららは、学習内容が学校の学習指導要領に沿っている

すららの教材は、国語・算数(数学)・英語・理科・社会といった主要教科を網羅しており、すべて学習指導要領に準拠しています。

そのため、学んでいる内容が「学校と同等」と見なされやすく、出席扱いを申請する際も強い説得力を持たせることができます。

すららは、学習の評価とフィードバックがシステムとしてある

教材を解いたあとには小テストや確認問題があり、正答率や理解度に応じたフィードバックが表示されるのも、すららの特長です。

成績や成果が目に見える形で残るため、「やりっぱなし」ではないことを証明でき、学校にも学習の質を伝えやすくなります。

自宅学習でも、しっかり評価のある学びができていることが大きな安心材料になります。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法について

「不登校だけど、ちゃんと勉強していることを学校に認めてもらいたい」「すららでの家庭学習を“出席扱い”にしたい」――そんな声は年々増えてきています。

実際にすららを使って、自宅学習の取り組みを学校に認めてもらい、出席扱いにされている事例は全国にたくさんあります。

ただ、出席扱いにするには決まった手続きがあり、学校や教育委員会との連携が欠かせません。

また、お子さんの状況によっては医師の診断書が必要になったり、学校長の承認が必要になったりと、段階を踏む必要があります。

ここでは「どんな書類が必要?」「学校に何を伝えればいいの?」といった疑問にお答えしながら、すららで出席扱いを受けるための申請方法を、ひとつずつご紹介していきますね。

申請方法1・担任・学校に相談する

まず最初のステップは、現在通っている学校に「すららでの家庭学習を出席扱いにできるか相談する」ことです。

担任の先生、もしくは教頭・校長先生に相談し、出席扱いのためにどんな条件や書類が必要になるのかを確認しましょう。

学校によって基準が異なる場合もあるので、話し合いの場をもつことがとても大切です。

出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する

学校に相談した際には、「出席扱いに必要な書類」をしっかり確認しておきましょう。

たとえば学習記録、学習支援ツールの概要資料、医師の意見書などが求められる場合もあります。

事前にすらら側でもレポートの出力や資料提供が可能なので、「どこまで学校に提出すべきか」を明確にしておくと、スムーズに申請が進みます。

申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する

出席扱いには、ケースによって「医師の診断書」や「意見書」の提出が必要になる場合があります。

これは主に「なぜ学校に通えないのか」「今の状態で家庭学習を継続することが望ましいかどうか」を学校側に伝えるための資料です。

すべてのケースで必要とは限りませんが、不登校の理由が精神的なものに関係している場合には、用意しておくと安心です。

不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある

「体調不良」「適応障害」「発達障害による不安」などが不登校の原因になっている場合は、医師の診断書を求められることがあります。

学校が「出席扱いにして良いか」を判断する際の根拠になるため、あらかじめ準備しておくと話がスムーズに進みやすくなります。

精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう

診断書や意見書には、「現在の状態」「不登校の背景」「学習の継続が必要であること」などを記載してもらうと効果的です。

特に子どものメンタルに関わる内容であれば、精神科・心療内科・小児科などの専門医に相談して書いてもらうのが一般的です。

申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する

出席扱いには「継続して学習していることの証明」が求められます。

すららでは、毎日の学習履歴や内容を自動的に記録しており、PDF形式などで学習レポートを出力することができます。

このレポートを担任や校長先生に提出することで、「家庭学習としての成果」が客観的に伝わるようになります。

学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出

保護者用のマイページから、学習時間・取り組んだ単元・正答率などを記録した「学習レポート」がダウンロードできます。

これを紙で印刷して学校に提出したり、PDFファイルとしてメールで送付する形でも対応可能です。

しっかり取り組んでいることが見える化されるので、説得力が生まれます。

出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)

最終的な申請書類(出席扱い願)については、学校側でフォーマットを用意していることが多いですが、必要に応じて保護者が記入を手伝うこともあります。

「すららを使ってどう学習しているか」など、内容の書き方については、すららのサポートチームに相談することもできます。

申請方法4・学校・教育委員会の承認

すべての書類が整ったら、学校長の承認をもって「出席扱い」が正式に決まる流れになります。

学校によっては、教育委員会への報告・申請も必要になる場合があるため、その場合は学校と一緒に連携して手続きを進めていきます。

ここまでくれば、すららでの学習が正式に学校に認められる第一歩です。

学校長の承認で「出席扱い」が決まる

出席扱いとしてカウントされるかどうかは、最終的に学校長の判断に委ねられます。

丁寧に記録を提出し、継続して学習をしていることが伝われば、前向きに判断してもらえる可能性が高くなります。

不安な場合は、コーチやすららのサポートにも相談してみましょう。

教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う

学校によっては、教育委員会に申請書を提出しなければならないケースもあります。

このとき、保護者が直接やりとりするのではなく、学校が窓口となって進めるのが一般的です。

学校から「教育委員会にも申請が必要」と言われた場合は、落ち着いて学校の指示に従い、必要書類の準備を進めていけば大丈夫です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて紹介します

「出席扱いになる」と聞いても、実際にどんなメリットがあるのか、いまいちピンとこない方も多いかもしれません。

でも、不登校期間中も「学習している」ということが正式に認められることで、内申点や進学の道、そして何より子ども自身の気持ちに大きなプラスがあります。

すららは、ただの自宅学習用教材ではなく、出席扱い制度にも対応できるよう、記録の提出・サポート体制・教育委員会との連携実績などが整っています。

出席扱いとして認めてもらうことで得られるのは、評価の安定だけでなく、「うちの子はこのままで大丈夫」という安心感です。

ここでは、すららを使って出席扱いが認められたときに感じられる3つの主なメリットをわかりやすく紹介しますね。

メリット1・内申点が下がりにくくなる

学校に長期間通えていないと、どうしても出席日数が不足し、内申点が下がってしまうケースがあります。

でも、すららを使った家庭学習が「出席扱い」として認められれば、出席日数がカウントされ、成績評価にも良い影響が出やすくなります。

学校側にとっても、日々の学習が記録として残っていれば「学習の継続性」としてきちんと評価しやすいのです。

出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい

内申点は、出席日数や学習態度も大きく影響します。

すららを通じた継続的な学びが「出席」として扱われれば、評価上の不利を減らすことができます。

これにより、将来的な進学や希望する学校への道が狭まるリスクも回避できるのが大きなポイントです。

中学・高校進学の選択肢が広がる

内申点が下がってしまうと、受験できる高校や進学先が限られてしまう場合があります。

すららによる出席扱いが認められれば、出席日数がカバーされるだけでなく、「学習していることが証明できる」ことにもつながり、選べる進路がグッと広がります。

メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る

不登校になると「周りに遅れてしまった」「もう追いつけない」といった焦りや不安を抱くことがよくあります。

でも、すららは無学年式の教材なので、学年にとらわれず自分のペースで進められます。

さらに、継続して学んだ証明ができれば、本人も「ちゃんと学べている」という自信が育まれます。

すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい

学校の授業に追いつけなくても、すららを使えば「どこまで戻ってもOK」「どこまでも先に進める」環境があります。

その自由さが、今の状況にプレッシャーを感じている子どもたちの心をラクにしてくれます。

学校と比べて進度のコントロールが自分に任されていることが大きな安心感になります。

学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい

「自分だけ遅れている」「何もできていない」という感覚は、子どもの自己肯定感を大きく下げてしまいます。

すららでの学習が日々続いているという実感は、「やればできる」という前向きな気持ちにつながりやすくなります。

メリット3・親の心の負担が減る

不登校の子どもを支える保護者にとって、「どうやって学習を続けさせればいいのか」「このままで将来が大丈夫なのか」という悩みは尽きません。

すららは、教材としての役割だけでなく、コーチとの連携やサポートによって、家庭と学校の間をつないでくれます。

保護者がすべてを抱え込まなくていい環境は、精神的な安心にもつながります。

学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない

子どもが学校に行けない状況では、親だけで全部対応するのは限界があります。

すららなら、学習のことはコーチが一緒に見てくれて、学校との連携もサポートしてくれるので、「私一人で全部やらなきゃ」というプレッシャーが軽くなります。

安心して家庭での学習を見守ることができるのが大きな魅力です。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための注意点について紹介します

すららを使った家庭学習は、不登校のお子さんにとって大きな味方になります。

そして、一定の条件を満たせば「出席扱い」にできる制度もありますが、実際に認めてもらうためにはいくつかのポイントをしっかり押さえておく必要があります。

いくら教材としての質が高くても、学校側が制度や教材について知らなければ、スムーズに話が進まないこともありますし、医師の診断書が必要になるケースもあるため、準備には少し時間がかかることも。

ですが、ポイントをおさえて丁寧に対応していけば、きちんと制度として認められる可能性は十分にあります。

ここでは、すららを使って出席扱いを目指す際に「ここだけは気をつけておきたい!」という注意点をわかりやすくご紹介しますね。

注意点1・学校側の理解と協力が必須

出席扱いにしてもらうためには、まず学校側が「ICT教材で学んでいることの意味」をしっかり理解している必要があります。

担任の先生だけでなく、教頭先生や校長先生との連携も大切です。

すららは文部科学省のガイドラインに沿った教材であることを説明し、丁寧に情報共有することで、学校側の安心感も高まります。

「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある

ICT教材による家庭学習が出席扱いになるには、文部科学省のガイドラインに適合していることが前提です。

すららはその条件を満たしている教材なので、自信を持って伝えて大丈夫ですが、学校側がその点を知らない場合もあるので、焦らず丁寧に説明することが大切です。

必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する

「出席扱いにしたい」と伝える際は、口頭だけでなく、すららが用意している資料や公式ガイドなどを一緒に持参すると説得力が増します。

また、担任の先生だけで判断できないことも多いため、教頭先生や校長先生とも早めに話を通しておくことが、スムーズな申請の第一歩になります。

注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある

不登校の原因が体調不良やメンタル的な問題である場合、学校側から「医師の診断書や意見書の提出」を求められることがあります。

これは「出席扱いの対象になるかどうか」を判断する材料として必要とされることが多く、あらかじめ準備しておくと安心です。

診断書の有無で対応が変わるケースもあるため、事前に学校へ確認しておきましょう。

不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い

たとえば、起立性調節障害や適応障害、発達特性などによる不登校の場合、「医療的な事情がある」として診断書を求められることがあります。

学校側としても、医師の判断があることで制度の適用に踏み切りやすくなるため、準備しておくと安心です。

通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える

診断書が必要になった場合は、普段通っている医療機関に「学校で出席扱いにしたいので診断書が必要です」と伝えると、スムーズに対応してもらえることが多いです。

内容は難しくなく、「不登校の状態」「家庭学習の継続が望ましいこと」が記載されていれば大丈夫です。

医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする

診断書には、ただ「不登校です」と書かれるだけでなく、「家庭で意欲的に学習を継続している」ことや「学習習慣があること」も添えてもらえると、より前向きな印象になります。

そのためには、事前に医師に家庭での学習状況を具体的に伝えておくのがポイントです。

注意点3・学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること

出席扱いとして認めてもらうためには、「学習内容や時間が、学校の授業に準ずるものであること」が前提になります。

つまり、家庭でただ自由に勉強しているだけではなく、教科書に準拠した内容を一定時間以上しっかり学んでいることが求められます。

すららは学習指導要領に沿った教材なので、内容的には安心ですが、1日数時間程度の学習量を意識し、継続的に取り組むことが重要になります。

出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある

ただ問題集を解いていたり、好きな教科だけを勉強するような自習スタイルでは、出席扱いとして認められない場合があります。

すららのように教科書に沿った構成で、学校のカリキュラムと同様の流れで学習できることがポイントになります。

この点をしっかり説明できるようにしておくと、学校側の理解も得やすくなります。

学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する

1日にどれくらい学習しているかも、出席扱いの判断材料になります。

文部科学省の目安としては、授業時間の6割〜8割程度を学習していれば評価されやすいとされています。

小・中学生の場合、1日2〜3時間を目安に、できる範囲で無理なく積み重ねていくのが理想的です。

全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)

国語・算数(数学)・英語といった主要教科だけを学ぶのではなく、理科や社会なども含めて、全体的にバランスよく取り組むことが大切です。

出席扱いとして学校に認めてもらうには、「幅広い教科を学校に準じて学んでいる」ことが必要です。

すららは4教科・5教科に対応しているので、この点でも安心できます。

注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要

出席扱いが認められるためには、学校と家庭の間で「学習状況が継続的に共有されている」ことも重要な条件の一つです。

一度申請したら終わりではなく、月ごと・学期ごとなど定期的に連絡を取り合い、学習レポートを提出したり、家庭訪問・面談に協力する必要があります。

担任の先生と信頼関係を築きながら進めていくことが大切です。

出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い

文部科学省の出席扱い制度では、「学校が学習の状況を把握できるようにすること」が明確に条件として示されています。

そのため、保護者が主体的に情報提供し、学校との連絡をまめに行うことが必要になります。

一方的に伝えるのではなく、双方向のやり取りを大切にすると信頼につながります。

月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い

すららには、学習履歴をまとめた「学習レポート」があり、これをPDFなどで出力して学校に提出することができます。

月に1回程度、定期的に学校に渡すようにすると、学習の継続性が客観的に伝わりやすくなります。

レポートを渡すタイミングで、担任の先生と進捗について話すとより効果的です。

学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する

学校によっては、実際の様子を確認したいという理由で家庭訪問を希望されることもあります。

また、学期ごとに面談を実施して、学習の進み具合や体調面のフォローをしてくれるケースもあります。

無理のない範囲で応じつつ、学校との関係性を大事にしていくとスムーズです。

担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い

担任の先生に「こちらから積極的に報告する姿勢」を見せると、学校側も安心して見守ってくれるようになります。

メールや電話で簡単な報告を入れるだけでも、「親がしっかりサポートしている」と伝わりやすくなります。

ちょっとしたやり取りの積み重ねが、出席扱いへの信頼感につながります。

注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある

地域によっては、出席扱いにするために学校だけでなく、教育委員会への申請が必要になるケースがあります。

この場合、学校と連携して、教育委員会に提出する書類や資料の準備を進めていく必要があります。

学校側からサポートしてもらえることが多いですが、事前に「教育委員会の関与があるかどうか」を確認しておくと安心です。

教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める

教育委員会に提出する際は、すららの学習記録・医師の診断書・家庭での学習状況報告書など、複数の資料を求められることがあります。

ただ、こうした資料の作成は保護者が一人で進めるのではなく、学校側が主導してくれることがほとんどです。

不明点は学校に相談しながら、丁寧に準備を進めていきましょう。

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを紹介します

不登校でも家庭でしっかり学んでいることが出席扱いとして認められるようになるには、「条件を満たすこと」と同時に、「学校側に安心してもらう工夫」もとても大切です。

すららは文部科学省のガイドラインに準拠した教材であり、全国の学校で実際に出席扱いとして認められた実績があります。

ですが、すべての学校がこの制度に詳しいわけではないため、保護者が上手にアプローチし、丁寧に情報提供をしていくことで、スムーズに認めてもらいやすくなります。

このページでは、「すららを活用して出席扱いを認めてもらうために実際に効果的だったポイント」を紹介していきます。

小さな工夫でも、積み重ねることで大きな成果につながることが多いので、できる範囲から取り入れてみてくださいね。

ポイント1・学校に「前例」をアピールする

学校側が出席扱いに慎重な理由のひとつに、「前例がないから判断しにくい」という不安があります。

そこで、「すららを使って出席扱いとして認められた事例」があることを伝えると、安心感を持ってもらいやすくなります。

公式サイトには実際の活用事例が掲載されているので、それを一緒に見せるのがおすすめです。

「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的

すららには、他の自治体や学校で出席扱いが認められた事例が多数あります。

このような情報を担任や校長先生に見せることで、「うちの学校だけが特別な対応をするわけではない」と感じてもらえます。

客観的な実績があることで、判断材料としても非常に効果的です。

すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する

すららの公式ページには、「出席扱い制度に基づく実践例」が紹介されています。

それを事前に印刷して面談時に持参することで、説得力のある提案になります。

「同じようなケースで認められている」という安心感が伝わりやすくなります。

ポイント2・「本人のやる気」をアピール

制度面が整っていても、最終的には「本人が学習意欲を持っているか」が重視されます。

そのため、親だけでなく子ども本人の思いや頑張りを、学校にきちんと伝えることが重要です。

書いた学習の感想や、面談でのやる気アピールなど、小さなことでも積極的に取り入れていくと好印象につながります。

本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い

短くても構いませんので、本人の言葉で「どうして勉強しているのか」「どんな目標があるのか」などをまとめたプリントなどがあると説得力が増します。

手書きであれば、より気持ちが伝わりやすいですし、先生の印象にも残りやすくなります。

面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い

面談の場では、保護者だけでなく、本人が少しでも言葉を交わせると印象が大きく変わります。

たとえ短い受け答えでも、「自分の気持ちを伝えようとしている姿勢」そのものが評価されます。

無理のない範囲で、本人の意思を伝える機会を作っていくことが大切です。

ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる

出席扱いにおいて最も重要なのは、「一時的に頑張る」ことではなく「継続して学習できること」です。

そのため、最初から無理なスケジュールを立てるよりも、続けられる現実的な計画を立てることが成功のカギになります。

すららは無学年式なので、子どものペースに合わせた学びが可能です。

継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる

頑張りすぎて疲れてしまうと、学習自体が苦痛になってしまいます。

「毎日10分でも続ける」など、本人が前向きに取り組める範囲から始めるのがおすすめです。

小さな積み重ねが、出席扱いのための信頼にもつながります。

すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう

すららのコーチは、学習ペースや生活状況に合わせたスケジュール提案をしてくれます。

無理のないペースで続けられるよう一緒に考えてもらえるので、「自分だけでは不安」という場合も安心して取り組めます。

ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する

出席扱いのためには、学習記録の証明や第三者によるサポートの存在が有効な要素になります。

すららには、学習進捗を管理し、レポート作成なども支援してくれる専任コーチがいるので、その存在を学校側にしっかり伝えることが大切です。

「家庭だけで完結している学習ではない」という印象が与えられます。

出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる

学習記録の提出や、学校側への提出用フォーマットなどは、すららコーチが丁寧にサポートしてくれます。

何をどう出せばいいか迷ったときには、相談することで必要な書類や報告の仕方を一緒に考えてくれます。

家庭だけで対応せず、すららの力をどんどん借りていくことが成功のポイントです。

すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミを紹介します

不登校の子どもを抱える家庭にとって、「勉強をどうするか」はとても大きな悩みのひとつです。

学校に行けない期間が長引けば、学力の遅れや内申点の心配、将来の進路など、不安はどんどん増えてしまいますよね。

そんななか、家庭で使えるタブレット教材「すらら」は、無学年式で学習できることや、出席扱い制度に対応している点で注目を集めています。

実際に、すららを導入したことで出席扱いが認められたケースや、家庭の雰囲気が良くなったという声も増えてきました。

ここでは、すららを使って実際に不登校のお子さんと向き合ってきた保護者や子どもたちの口コミを紹介していきます。

リアルな体験談が、少しでも希望や参考になれば嬉しいです。

良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました

最初は「もう受験は厳しいかも」と思っていましたが、担任の先生にすららの資料と学習記録を見せたところ、校長先生の判断で出席扱いになりました。

ちゃんと続けていれば、学校も理解してくれるんだと実感しました。

今では子どもも、「これなら進路を諦めなくていい」と前向きになれています。

良い口コミ2・学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない

以前は机に向かうだけでイライラしていましたが、すららは自分のペースで進められるので気が楽でした。

キャラクターが褒めてくれるのも地味に嬉しいみたいで、毎日10分ずつでも続けられるようになりました。

少しずつ「できることが増える」っていう感覚を取り戻せています。

良い口コミ3・不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました

最初は「また続かないかも」と心配していましたが、すららは短い時間で区切られていて取り組みやすいようです。

子どもが「今日もこれだけやったよ」と見せてくれるようになり、親子の会話も増えました。

家の中の空気が少しずつ明るくなってきたのが嬉しいです。

良い口コミ4・小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった

学校の授業は進むのが早くて、ついていけないのがつらかったです。

でも、すららは「分からないところまで戻っていいよ」と言ってくれる感じで、安心して学べました。

図や動きで説明されるので、なんとなく理解できるようになってきました。

良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました

ずっと「もう学校には戻れない」と思い込んでいたようですが、すららで少しずつ勉強を続けていくうちに「また授業を受けてみたい」という気持ちが出てきたみたいです。

いまは週に1回、午後だけ登校するところから始めています。

無理なく、自信を取り戻せる環境がありがたかったです。

悪い口コミ1・低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました

小学1年の子どもに使わせようと思ったのですが、音声の指示が分かりにくかったり、次に何をすればいいかが理解できないことが多く、最初のうちは横で全部サポートする必要がありました。

慣れれば少しずつ自分で操作できるようにはなりましたが、完全に放っておける教材ではないと感じました。

特に低学年の場合は、親が関わる前提で考えた方がいいと思います。

悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった

最初の1〜2週間は新鮮で楽しそうに取り組んでいましたが、次第に同じパターンの画面やアニメーションに飽きてしまったようです。

「これまた同じキャラか…」と言いながらテンションが下がっていき、最終的にはあまりログインしなくなりました。

もう少し変化があれば続けやすかったかもしれません。

悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった

すららのサポートを受けて、診断書や学習記録もそろえて提出しましたが、担任や校長の判断で「今回は難しい」と言われてしまいました。

教育委員会にも相談したものの、制度があっても「最終判断は学校長」というルールに悩まされました。

地域差が大きく、納得できない気持ちが残りました。

悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。

兄弟で使いたかったけど、すららは1契約1ユーザーのため、二人目にも同じように月額がかかってしまい、続けるかどうか迷いました。

長期間使うとそれなりの金額になるので、家計に余裕がないと厳しいなと感じました。

他の教材と比べて少し高めに思えるのが正直な印象です。

悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです

期待しすぎていた部分もあるのですが、すららを始めてすぐにテストの点数が伸びるわけではありませんでした。

特に基礎の復習から入るので、すぐに結果を出したい場合には物足りなく感じるかもしれません。

コツコツ続けてようやく成果が見えるタイプの教材だと思います。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問

すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?

すららはアニメーションやキャラクターによる学習サポートが特徴ですが、人によってはそれを「うざい」「子どもっぽい」と感じることがあります。

特に高学年や中学生以上になると、キャラの口調や演出が合わないと感じる子もいます。

また、サポートメールやコーチからの連絡が頻繁な点を「しつこい」と受け取る声もあるようです。

ただ、こうした演出が「飽きにくくて楽しい」と感じる子も多いため、好みによって分かれる部分です。

関連ページ:「すらら うざい」

すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください

すららには発達障害専用の「コース」はありませんが、ADHD・ASD・LD(学習障害)などへのサポート体制が非常に充実しています。

料金は一般向けのプランと同じで、発達障害があるからといって割引されるわけではありません。

ただし、専任コーチによる個別支援やユニバーサルデザインに配慮された教材構成が、発達に特性のある子でも安心して使えると評判です。

関連ページ:「すらら 発達障害 料金」

すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?

すららを使った学習は、文部科学省の「出席扱い要件」を満たす教材として多くの学校で認められています。

ただし、実際に出席扱いになるかどうかは、学校長の判断によるため、学校側との連携が必要です。

診断書の提出や学習記録の共有などが求められる場合もあるので、事前に担任や教頭先生と相談しておくのがおすすめです。

関連ページ:「すらら 不登校 出席扱い」

すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください

すららでは定期的に入学金が割引になるキャンペーンや、紹介コードを使った特典が提供されています。

キャンペーンコードは、申し込みフォーム内の「キャンペーンコード入力欄」に記入することで適用されます。

入力し忘れると後から適用できないケースもあるため、申し込み前に公式ページや案内メールをしっかり確認しておきましょう。

関連ページ:「すらら キャンペーンコード」

すららの退会方法について教えてください

すららの退会は、電話での連絡が必要になります。

メールやWebフォームからは受け付けておらず、「すららコール(サポートセンター)」に連絡して、解約希望日・登録情報などを伝える流れです。

解約後も退会手続きを別に行う必要があるため、データを完全に削除したい場合は、その旨も忘れずに伝えるようにしましょう。

関連ページ:「すらら 退会」

すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?

すららでは、基本的に入会金と毎月の受講料以外には追加料金はかかりません。

タブレットやパソコンは自分で用意する必要がありますが、すららが推奨している端末をすでに持っていれば、そのまま使えます。

また、教材の送料や追加の問題集などもないため、基本的には表示されている料金のみで安心して利用できます。

ただし、長期で契約する際のコース変更や、学年によって切り替えが必要な場合は、事前に料金ページを確認しておくと安心です。

1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?

すららは「1契約=1名の学習アカウント」が基本となっており、兄弟で1人分の受講料をシェアして使うことはできません。

それぞれの学習履歴や理解度に応じた進捗管理がされるため、1人ずつの登録が必要になります。

ただし、兄弟割引やキャンペーンなどが実施されていることもあるので、申込みの前に公式サイトでチェックするのがおすすめです。

すららの小学生コースには英語はありますか?

はい、すららの小学生コースには英語の学習コンテンツも含まれています。

リスニング・スピーキング・リーディングといった「英語の基礎3技能」をバランスよく学べる設計になっており、英語が初めての子でも楽しく取り組める工夫がされています。

ネイティブ音声や音読チェック機能もあり、英検の対策にもつながる内容になっているので、早い段階から英語に親しみたいご家庭にもおすすめです。

すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?

すららのコーチは、学習の計画立てから進捗管理、苦手分野のサポートまで、幅広い内容を親身に対応してくれます。

コーチは専属で担当がつき、子どもの性格や学習ペースを考慮したオーダーメイドの学習計画を一緒に作ってくれるのが特長です。

質問や相談もLINEやメールなどで気軽にできるため、親がすべてを管理しなくても「見守るだけ」で学習が進むのが魅力のひとつです。

【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材と比較しました

不登校のお子さんを持つご家庭にとって、「自宅学習をどう継続させるか」「学校とのつながりをどう持つか」は大きなテーマです。

最近では、家庭用タブレット教材を使って自宅で学習を進める子も増えていますが、その中でも「出席扱いになるかどうか」は気になるポイントですよね。

多くのタブレット教材は、教科の理解や基礎学力の定着には力を入れているものの、「出席扱いに対応している教材」は意外と限られているのが現状です。

そこで注目されているのが【すらら】。文部科学省のガイドラインに準拠しており、全国の学校で「すららを使っているなら出席扱いOK」と判断されるケースが増えています。

この記事では、「すらら」と他の代表的な家庭用タブレット教材を比較しながら、どこがどう違うのか、そして「出席扱いを目指すなら何を重視すべきか」をわかりやすくお伝えしていきます。

お子さんにとって無理なく続けられて、将来にもつながる学び方を一緒に考えていきましょう。

| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |

| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |

| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |

| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |

| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |

| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |

| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |

| ヨミサマ。 | 16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |

| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |

| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |

すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・申請手順・注意点まとめ

すららは、文部科学省の「出席扱い要件」をしっかり満たしている数少ない家庭用タブレット教材のひとつです。

学習の質・記録の可視化・継続支援といった要素が揃っており、学校や教育委員会に対して「学習している証拠」をきちんと提出できる環境が整っています。

ただし、出席扱いが最終的に認められるかどうかは、学校長や教育委員会の判断によります。

そのためには、事前に担任や教頭、校長先生への相談、医師の診断書の用意、そしてすららの学習記録の提出など、必要な準備をひとつずつ丁寧に進めることが大切です。

すららのコーチが手続きのサポートをしてくれる点も安心材料になります。

制度を正しく理解し、学校としっかり連携することで、出席扱いを目指す道はきちんと開かれています。

関連ページ:「すらら うざい」